Недоделано в СССР. Часть 1

Советский автопром — как большой стог сена. На первый взгляд, лишь пожухлая трава, но хорошенько покопавшись можно найти и нечто ценнее банальной иголки. «Мотор» вспоминает самые интересные концептуальные, экспериментальные и мелкосерийные разработки отечественных инженеров и конструкторов. Сегодня — первая серия.

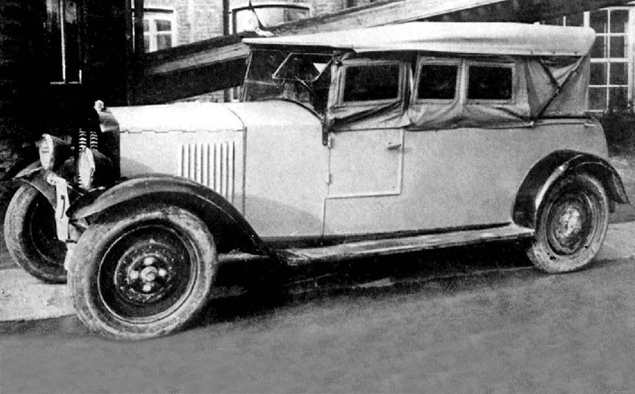

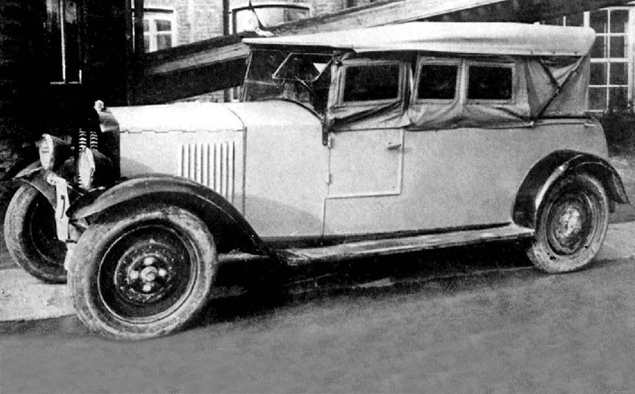

Его часто называют первым легковым автомобилем СССР, хотя НАМИ-1, получивший короткую путевку в жизнь благодаря мелкосерийной сборке, правильнее считать прототипом. Этот фаэтон – прообраз массовой легковушки для нужд молодой Советской республики. И для «первого блина» все получилось неплохо. Вызывает уважение, например, сам процесс разработки. Ведь НАМИ-1 не был лицензионной или, как чаще случалось, нелицензионной копией зарубежного аналога, а представлял собой пример творческого осмысления технических и инженерных трендов эпохи. Отсюда, к слову, и обвинения в копировании Tatra 11 (хребтовая рама) или Lancia Lambda (общий дизайн кузова).

Другой плюс НАМИ-1 – в изначальной приспособленности для эксплуатации в СССР. Отметим огромный 26-сантиметровый дорожный просвет, снаряженную массу чуть ли не в полтонны, обеспечивавшую хорошую проходимость по плохим дорогам, и простоту конструкции, выраженную, например, в отсутствии дифференциала, моторе воздушного охлаждения и полном отказе от контрольных приборов (на первых версиях модели). При хороших базовых качествах НАМИ-1 не хватало лишь лоска инженерной доводки. Именно это обстоятельство, равно как и сложности с подготовкой массового выпуска, встали на пути интересной машины. Автомобилизацию СССР решили начать с сотрудничества с заокеанским концерном Ford, а НАМИ-1, после нескольких сот выпущенных полукустарным способом экземпляров, переместился с дорог и улиц в музеи и запасники.

НАМИ-1 был разработан вскоре после образования СССР коллективом молодых инженеров под руководством Константина Андреевича Шарапова. Одним из создателей первого советского автомобиля был и легендарный «отец Победы» Андрей Липгарт.

Те, кто внимательно читал материал, посвященный редким открытым кузовам, без труда опознают в НАМИ-1 фаэтон.

Первоначально планировалось, что на московском заводе «Спартак» будут выпускать по 30 машин в месяц, но даже эти скромные планы реализовать не удалось.

Всего было выпущено 512 НАМИ-1, один из которых хранится в Политехническом музее в Москве. Иллюстрация Наиля Хуснутдинова.

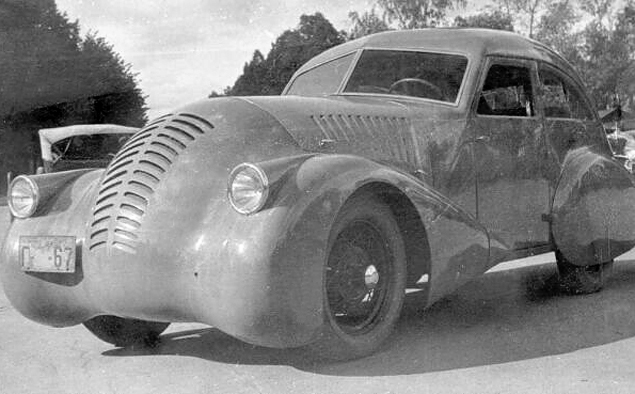

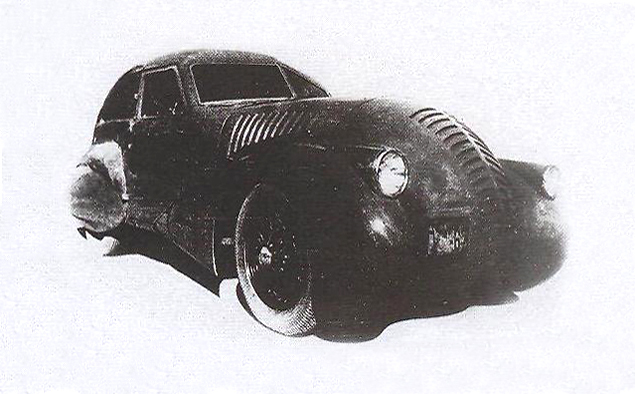

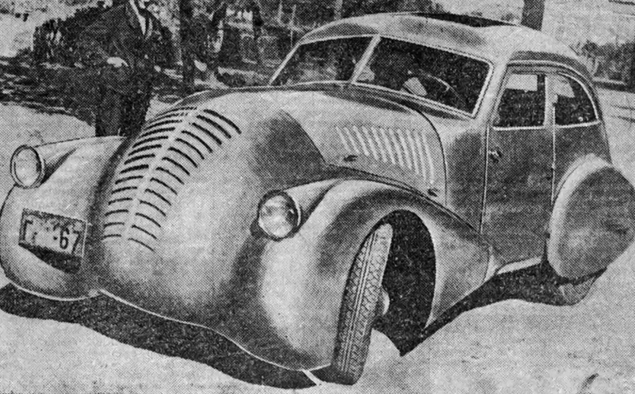

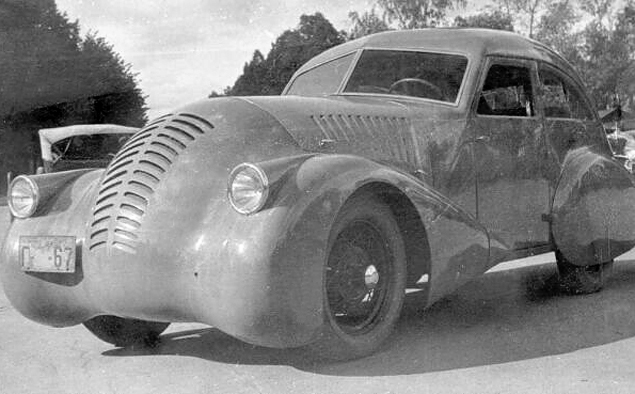

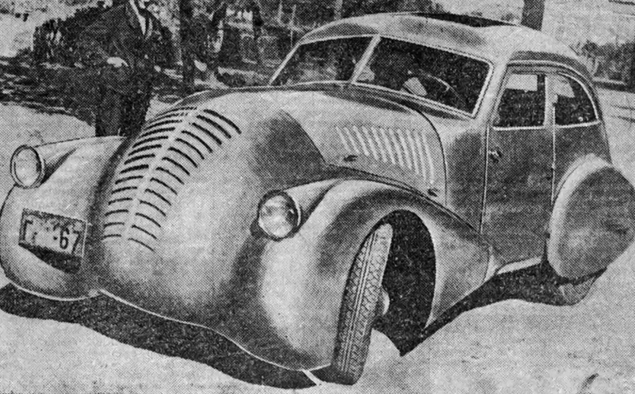

По нынешним временам этот проект назвали бы защитой диссертации, нежели концепт-каром. Но вы только посмотрите на эти формы и соотнесите их с годом выпуска! В начале 30-х аэродинамика в автомобильной инженерии только вставала с колен и делала первые робкие шаги. И так приятно, что в этом поступательном движении есть и вклад отечественного таланта.

По сути, «А-Аэро» московского инженера Алексея Никитина представлял собой изысканный аэродинамический кузов, надетый на шасси стандартного ГАЗ-А. Машина получилась не просто необычной и привлекательной. Все главные красивости «Аэро», вроде интегрированных фар, закрытых задних арок и увеличенного киля, работали на снижение лобового сопротивления. Причем работали не только в теории, но и на практике. Во время испытаний «Аэро» концепт-кар, мягко говоря, удивил окружающих на четверть снизившимся расходом топлива и максимальной скоростью, выросшей почти на 30 километров в час по сравнению с базовым «газиком». Жаль, продолжения эта чудесная аэродинамическая история не получила. Сам же «А-Аэро» сгинул без следа.

Работа инженера Алексея Никитина, в ходе написания которой и был создан «А-Аэро», называлась «Исследования обтекаемости автомобиля» и была завершена в 1934 году.

Несмотря на футуристические формы, кузов этого ГАЗ был построен по старинке: деревянный каркас, обшитый стальным листом.

Со временем Алексей Осипович охладел к аэродинамике и увлекся… танками! Всю свою жизнь Никитин посвятил научной работе в сфере конструирования гусеничных машин, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, стал профессором, заведующим кафедрой МАДИ, был научным руководителем многих советских инженеров и конструкторов.

Это уже был концепт-кар без скидок и извинений. Его идейный вдохновитель – Юрий Долматовский, родной брат советского поэта Евгения Долматовского. Не только инженер, но и дизайнер, журналист и один из самых известных популяризаторов автомобиля в СССР, Юрий Аронович еще в конце 40-х задумался о плюсах вагонной компоновки. Именно при его участии и началась разработка первого в СССР легкового однообъемника.

Концепт-кар НАМИ-013, как сегодня любят повторять, опередил свое время. В самом деле! Заднемоторная компоновка, пять метров в длину, три ряда сидений и водитель, сидящий перед передней осью – это, как ни крути, прорыв. Увы, энтузиазм Долматовского, встретивший одобрение даже на страницах зарубежной автомобильной прессы, не нашел поддержки в вышестоящих инстанциях. Дальше единственного прототипа дело не пошло, да и тот утилизировали в 1954-м.

А еще через семь лет в США дебютировал заднеприводный, заднемоторный однообъемник Chevrolet Corvair Greenbrier, идеологически очень похожий на машину Долматовского.

Классический кадр, показывающий, насколько в машине Долматовского эффективнее использовано пространство. Ведь при том же размере салона НАМИ-013 заметно компактнее, чем ЗИМ, который мы включили в список 10 советских машин, достойных гордости.

НАМИ-013 - это не только космический дизайн, но и удивительная конструкция. Верхнее расположение впускных и нижнее – выпускных клапанов в двигателе, автоматическая трансмиссия НАМИ-ДК, радиатор в переднем бампере, бесступичные колеса…

Разгон до 100 километров в час занимал фантастически долгие 50 секунд! Если бы НАМИ-013 стал серийным, ему бы не избежать попадания в наш список самых медленных машин.

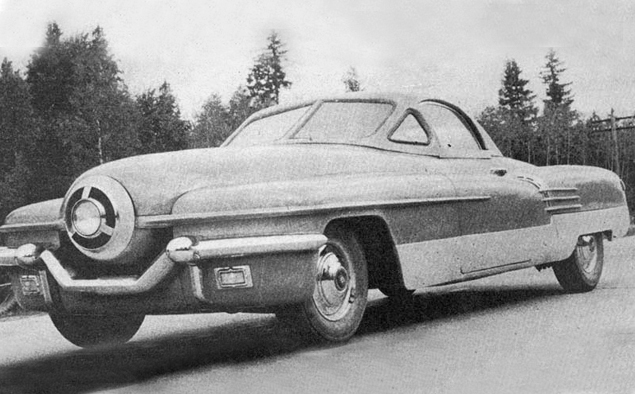

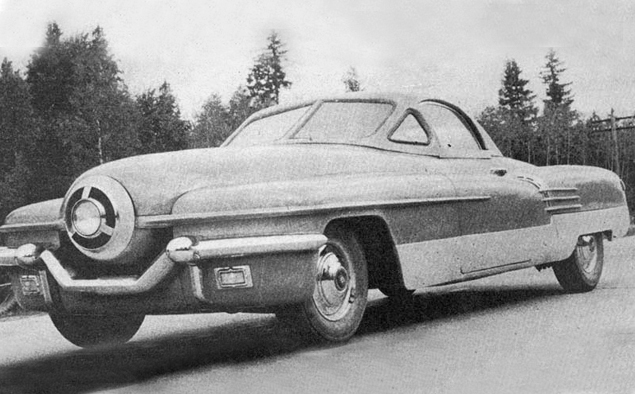

Опять же на чистый концепт-кар – как на продукт инженерной мысли, призванный вращать шестеренки технического прогресса, этот красавец не тянет. Перед нами «всего лишь» гоночный автомобиль на шасси ЗИС-110. Но даже на весьма специфических линейных гонках – в парных заездах длиной несколько сотен километров, которые устраивались на обычных шоссе, 112-й демонстрировал отнюдь не выдающиеся результаты. Зато на роль дрим-кара – тачки, утверждавшей если не превосходство социалистической индустрии над «загнивающим Западом», то хотя бы паритет сторон, автомобиль подходил идеально.

Детище Валентина Росткова несложно обвинить в подражании концептуальному Buick Le Sabre. Но две машины появились практически одновременно, и обе прекрасны по-своему. Зато в 112-м был истинно русский размах: почти шесть метров в длину, устрашающего вида циклопическая фара по центру, залихватские «усы», растущие из переднего обтекателя, и заходящие на мощные боковины передних крыльев. Это было круто! И не только по дизайну. В самой прокачанной версии рядный (!) восьмицилиндровый двигатель дрим-кара развивал без малого 200 лошадиных сил и, по рассказам современников, перемахивал за две сотни по максимальной скорости.

Да, ЗИС-112 был мощным и обтекаемым, но весил при этом как чугунный мост и из-за длиннющего рядного 8-цилиндрового мотора был столь же неповоротлив.

Колпак крыши был съемным и устанавливался в зависимости от погоды. Впервые на старт гонок автомобиль вышел в 1951 году и оставался в строю вплоть до конца 50-х.

Потерпев неудачу с НАМИ-013, Юрий Долматовский не разочаровался в вагонной компоновке. И когда руководство Ирбитского мотоциклетного завода задумалось о выпуске на своих мощностях легкового автомобиля, руководство НАМИ вновь стало раскручивать идею компактного однообъемника.

Теперь он и впрямь был совсем компактным – в длину меньше 3,5 метров, а снаряженная масса – около полутонны. При этом микровэнчик, названный «Белкой», имел полноценный пятиместный салон, а его 700-кубовый мотоциклетный мотор выдавал всего 20 лошадиных сил. Однако учитывая низкую массу, этого вполне хватало для поездок по городу. Помимо прочего, «Белка» была изящна и по-хорошему футуристична – чего стоит только передняя часть кабины для доступа в салон, откидывавшаяся вперед. Однако неплохо продуманная с прицелом на серийное производство конструкция так и осталась концептом. Строить автомобили на Ирбите передумали, а второго шанса «Белке» не дали.

Для того, чтобы попасть за руль «Белки», надо было откинуть всю переднюю часть ее кузова.

Машину назвали «Белка» не из-за проворства или компактных размеров, а в память о городе, где построили этот автомобиль: Ирбит еще до революции славился пушными ярмарками. Иллюстрация Наиля Хуснутдинова.

Долматовский попытался переделать «Белку» в транспортер и предложить его военным. Военные не оценили.

То, что первый «Запорожец», прозванный в народе «Горбатым», – это клон итальянской микролитражки FIAT, знают практически все. Но не многие в курсе, что в начале своего жизненного пути «Запор», вообще-то, считался «Москвичом».

Согласно первоначальному плану, «Горбатый» должен был встать на конвейер Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА), впоследствии более известного как АЗЛК. Именно для этой цели в Европе закупили несколько экземпляров популярного FIAT 600 – их разобрали, посмотрели что внутри и, скажем так, творчески переработали. Несмотря на изменившийся диаметр колес и косметические изменения во внешнем оформлении, всем было ясно, откуда торчат уши у этой «отечественной разработки».

В конечном счете, позаимствованная конструкция не принесла МЗМА счастья. По распоряжению сверху готовый концепт-проект городского «Москвича» со всей техдокументацией и ездовыми прототипами передали украинскому заводу «Коммунар» – общеизвестному родителю «Запора». А «Москвич» так и остался прототипом.

Главные внешние отличия «Москвича» от серийного «Запорожца» - иное решение передка и круглые вентиляционные решетки на задних крыльях.

В ходе превращения FIAT-600 в Москвич-444 диаметр колес увеличили с 12 до 13 дюймов из-за чего пришлось перекраивать все днище. Зато в итоге машина куда больше подходила для советских реалий.

Изначально под капотом «Москвича» стоял мотоциклетный двигатель МД-65 с ресурсом 30 тысяч километров до капремонта. К счастью, от столь ненадежной конструкции отказались. В итоге «Запор» получил оригинальный силовой агрегат, проектированием которого занимались в НАМИ.

Один из самых красивых автомобилей, когда либо созданных в Союзе, – автобус «Юность» – можно назвать и гримасой социалистической экономики. Достаточно сказать, что этот автобус создавался на узлах и агрегатах правительственного лимузина ЗИЛ-111. Только представьте себе маршрутное такси или карету скорой помощи массой за четыре тонны да еще и с прожорливым бензиновым V8 под капотом. Абсурд!

Зато внешность «Юности» сделала бы честь и лучшим европейским кузовным ателье того времени. Футуристичный и свежий экстерьер микроавтобуса в советских реалиях казался почти откровением. Даже красавица «Волга» ГАЗ-21 – самый модный в то время автомобиль СССР – рядом с ЗИЛ-118 смотрелась приземленно и скромно.

Не в красоте, правда, счастье. Несмотря на свою стать, «Юность» была внеплановым, полуофициальным и, стало быть, не самым любимым ребенком ЗИЛа. Созданный практически на общественных началах, автобус вышел дорогим в производстве, накладным в эксплуатации (расход топлива превышал 25 литров на 100 километров), а главное, область его применения была слишком уж специфична. На полноценный городской или междугородний автобус он не тянул, а для микроавтобуса оказался слишком громоздким и тяжелым. Словом, даже несмотря на успех на «Автобусной неделе в Ницце» в 1967-м, где машина получила Гран-при, «Юность» так и осталась красивой и во многом прогрессивной конструкцией, которая в итоге оказалась никому не нужна.

«Юность» была создана по инициативе конструкторов без задания Совета министров СССР или Госплана. Этот факт во многом и определил не слишком счастливую судьбу автобуса.

Шасси «Юность» делила с лимузином ЗИЛ-111, пережившим в 1961 году рестайлинг, а семилитровый V8 взяли у грузовика Урал-375.

Два реанимобиля ЗИЛ-118А проходили испытания в «Склифе» в течение года, но по окончании тестов институт не смог выкупить автобусы из-за слишком высокой стоимости.

Для пассажиров предусматривались раздельные сиденья, индивидуальные светильники, радиоприемник с четырьмя динамиками, пепельницы, крючки для одежды, мощная вентиляция и отопитель. Кстати, за дизайн интерьера отвечала женщина - Татьяна Киселева.

По расчетам, для обеспечения рентабельности тираж автобуса должен был составлять минимум 2000 экземпляров в год. И заказы на «Юность» поступали даже из-за рубежа! Но так как директивы на создание серийного ЗИЛ-118 из Госплана не поступало, то и денег на строительство в бюджете предусмотрено не было.

С 1961 по 1967 годы было построено всего 20 ЗИЛ-118 первого поколения. В 1971 году внешность «Юности» омолодили в ходе рестайлинга, в 1974 автобус получил агрегаты от более современного лимузина ЗИЛ-114, а в 1975 - трехступенчатый «автомат» вместо двухступенчатого. Штучное производство продолжалось до 1994 года.

Вы будете смеяться, но и после второго «облома» с однообъемным автомобилем Юрий Долматовский не сдался. Талантливый и упорный дизайнер решил наступить на грабли социалистического реализма в третий раз. И опять все начиналось как будто неплохо.

Абсолютно здравой идеей адаптации «моноспейса» под нужды такси Юрий Аронович заразил специалистов ВНИИТЭ (Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики). Взяв за основу опыт эксплуатации такси на базе обычной «Волги» ГАЗ-21 и методично устранив все ее врожденные недостатки, Долматовский представил проект Перспективного Такси.

Надо ли говорить, что это был однообъемник? Водитель сидел перед передней осью, а мотор находился рядом с ведущими колесами, то есть сзади. Кроме того, ВНИИЭТ ПТ получил еще и кузов из стеклопластика, перспективы которого в то время казались безграничными. Не менее революционной выглядела сдвижная дверь справа и огромный по меркам времени объем салона, в котором пассажиры могли сидеть, закинув ногу на ногу. К плюсам машины отнесем также прекрасную обзорность и удобство активной эксплуатации – например, очень важную для такси простоту мойки кузова и уборки салона. Наконец, 50-сильный «москвичевский» мотор обеспечивал вполне адекватные для городского такси 100 километров в час максималки. Увы, как и в предыдущих случаях, работу Долматовского похвалили, да и только.

Зато сегодня, глядя на специализированные Nissan NV200 Taxi, колесящие по улицам Нью-Йорка и Лондона, сложно не заметить целый ворох сходств «японца» с Перспективным Такси от ВНИИТЭ.

Уникальное концепт-такси удалось спасти от утилизации. Сейчас автомобиль можно увидеть в Государственном Военно-техническом музее в подмосковной Черноголовке.

Безумная аббревиатура расшифровывалась как «Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики Перспективное Такси».

ВНИИТЭ - не просто концепт: автомобиль прошел ходовые испытания на московских улицах и был рекомендован к мелкосерийному производству на ЕрАЗе.

Единственная сдвижная дверь по правому борту была очень широкой (740 миллиметров) и имела электропривод.

Согласитесь, даже сейчас в мире не очень много легковых машин, в которые так просто можно закатить детскую коляску.

Вагонная компоновка в случае аварии не оставляла водителю никаких шансов на спасение.

Двигатель располагался поперек, из-за чего для передачи момента на колеса пришлось применить оборачивающий угловой редуктор, с которого крутящий момент передавался при помощи карданного вала на второй угловой редуктор, установленный на картере дифференциала заднего моста.

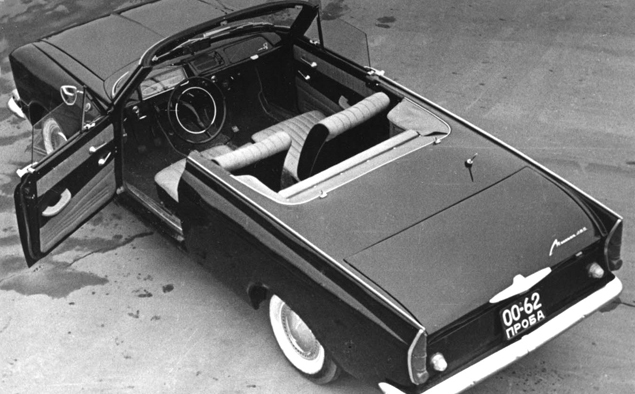

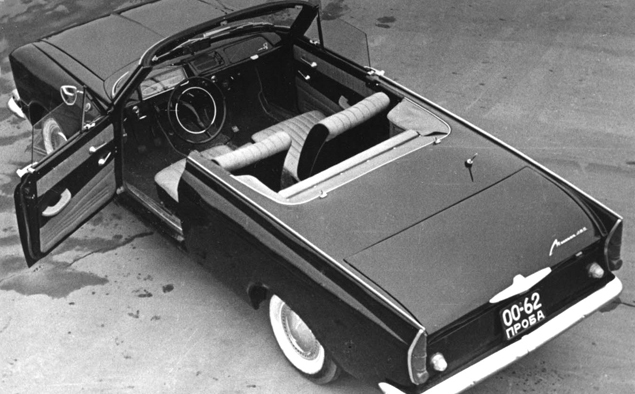

От десятков и сотен заводских прототипов, которые не попали в нашу подборку, этот экспериментальный кабриолет отличается одной принципиальной вещью. Заказ на его изготовление поступил из-за рубежа. Согласно официальной версии, «Москвич-408» со съемной жесткой крышей разработали по просьбе европейского импортера советских автомобилей Scaldia Volga. Такой машиной фирма из Бельгии надеялась подогреть интерес к начавшемуся экспорту обычных 408-х.

Кабриолет из седана сделали самым простым способом – срезав все лишнее. К счастью, «обескрышиванием» подопытных дело не ограничилось. Был усилен кузов, убраны лишние задние двери, а передние лишили рамок. Более того, один из двух построенных прототипов получил алюминиевые кузовные панели и даже мотор с системой впрыска топлива. Но главное, конечно, дизайн. «Москвич-408» и сам по себе слыл автомобилем импозантным, а «Турист» – это вообще чистый секс. Один из самых элегантных автомобилей СССР, увы, так и не удостоившийся чести серийного производства.

Чтобы и без того не самый жесткий кузов 408-го не развалился, лишившись крыши, днище «Туриста» получило Х-образный усилитель.

Главным минусом московского кабриолета было отсутствие мягкого верха. Так что, строго говоря, это был и не кабриолет вовсе, а практически «спидстер».

К сожалению, ни один из построенных прототипов до наших дней не дожил. Остается надеяться, что кто-нибудь построит реплику этого невероятно красивого автомобиля.

Интерьер «Москвича» был под стать экстерьеру - в качестве обшивки использовался красный кожзаменитель, а вот передняя панель была покрашена в цвет кузова.

Коллектив конструкторов возле своего детища. Им есть, чем гордиться!

С конвейера Тольяттинского гиганта не скатились еще первые «копейки», а конструкторы ВАЗа уже думали наперед. В конце 60-х стало ясно – автомобильная Европа уверенно пересаживается на передний привод. В этом смысле FIAT-124 классической компоновки, выбранный в качестве прообраза ВАЗ-2101, находился в числе отстающих. Вот почему перспективную микролитражку вазовцы видели не только переднемоторной, но и переднеприводной!

Компактный «ВАЗ-Э1101», не иначе как за пронзительно-жалостливый взгляд передних фар прозванный «Чебурашкой», создавался исключительно внутренними силами ВАЗа и без участия иностранных специалистов. Хотя, судя по эскизам, дизайнеры вдохновлялись стилем Austin Mini, Autobianchi A112, Honda N600. Но важнее другое – почти всё вазовцам пришлось создавать с нуля. Не только кузов, но и мотор (0,9 литра с отдачей в 50 лошадиных сил), и коробку передач (четырехступенчатую). Проект трепыхался долго. «Чебурашка» дожил не только до стадии ездового прототипа, но даже до обновленного кузова. Рестайлинг для концепт-кара – это было в духе советского долгостроя. Однако до конвейера дело так и не дошло.

Несмотря на то, что «Чебурашка» так и не стал серийной «Ладой», наработки по проекту не пропали даром. Третий прототип Э1101 был отправлен в Запорожье, где использовался при создании «Таврии».

Оригинальное решение неоригинальной идеи. Легкий открытый автомобильчик – хотите, назовите его багги, хотите – гольф-каром, разработанный к Олимпиаде-80, выделялся и симпатичной внешностью, и нетривиальными инженерными решениями. Достаточно сказать, что «Пони» был электрокаром! Никель-цинковых батарей, весом по 180 килограммов каждая, у ВАЗ-1801 было две. Одна располагалась в переднем блоке, другая - в заднем. Запас хода составлял 110-120 километров при движении на скорости 40 километров в час. Но в итоге этот завсегдатай советских автосалонов привычно остался лишь интересным проектом.

«Пони» напоминает Mini Moke, и это неслучайно: в 1969 году «вазовцы» одолжили у АЗЛК британский автороллер для испытаний. Главный конструктор ВАЗа Евгений Башинджагян влюбился в британский автомобиль и использовал его для передвижений по заводу.

Главным дизайнером «Пони» был Юрий Верещагин - автор внешнего вида «Оки». Конструктором - Владимир Барановский, всю свою жизнь занимавшийся в Тольятти электромобилями.

«Пони» так и не суждено было обслуживать Олимпиаду, ведь ходовые образцы были построены лишь в 1979 году, когда до Олимпиады оставалось меньше года, и времени на испытания и налаживания производства уже не было.

Первые испытания электромобиля состоялись в коридоре конструкторского бюро. Причем создатели «Пони» не только прокатились на своем детище, но и устроили ДТП. Из-за сбоя преобразователя машина сама разогналась до максимальной скорости и врезалась в колонну здания.

Созданная мастерами-самоделкиными Геннадием Хаиновым и Дмитрием Парфеновым, «Охта» это не просто роскошный аэродинамический кузов, но и ровный пол в салоне, активный спойлер, а главное – проводка по общей шине обмена данными. Для конца 80-х мультиплекс – фантастика в квадрате! Правда, по технике ничего сверх-уникального не было – агрегаты тут использовались от вазовской «восьмерки».

Трудно поверить, но кузов этого «звездолета» скрывает ходовую и агрегаты от ВАЗ-2108.

Несмотря на аббревиатуру НАМИ в названии, «Охту» построили не в Москве. Благодарить стоит дочернюю структуру НАМИ с длиннющим названием: Ленинградская лаборатория перспективного макетирования легковых автомобилей от НАМИ.

Обводы «Охты» - не прихоть дизайнеров, а результат продувки масштабных моделей концепта в аэродинамической трубе питерского Политехнического института имени Калинина.

Максимальная вместимость концепта - семь мест. При этом сиденья второго и третьего рядов выполнены съемными, а передние можно развернуть на 180 градусов. Задний диван складывается в удобный столик.

Так «Охта» выглядит сейчас. «Ушатать» концепт-кар - это по-нашему!

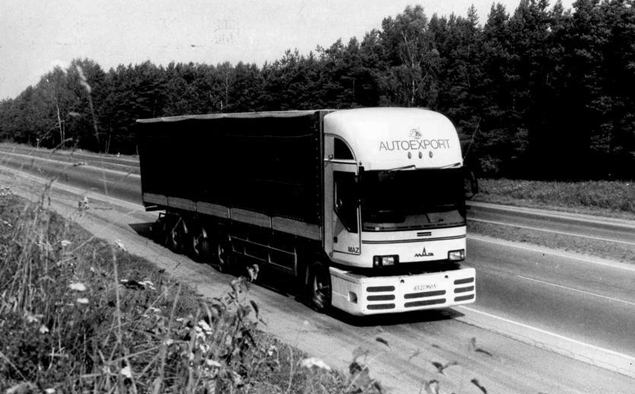

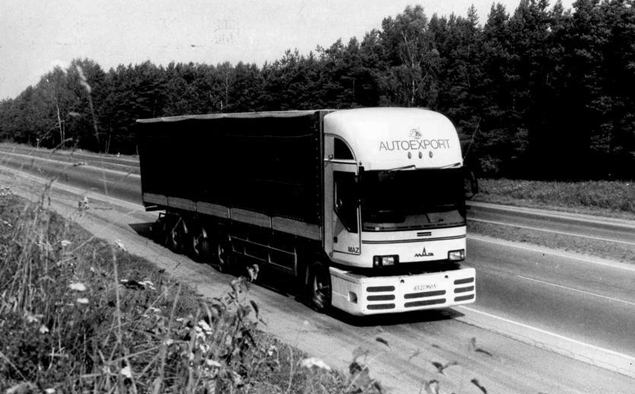

Один из немногих в СССР концепт-грузовиков. И, наверное, единственный носитель реально передовой концепции. Броский дизайн «Перестройки» – это одно, но оригинальная модульная компоновка автопоезда, с наборными в зависимости от требуемой грузоподъемности моторизованными тележками, совсем другое. На пороге 90-х оно казалось решением из будущего. Время показало, что «Перестройка», как и ее модульные тележки, – дело прекрасного далека.

Всего было построено два концепт-трака. Сейчас МАЗ-2000 украшает главную проходную МАЗа.

Грузовик состоял из трех модулей: кабина, тяговый модуль и прицеп. В зависимости от ситуации их можно было комбинировать практически как угодно, меняя длину и грузоподъемность автопоезда. При повороте руля кабина оставалась неподвижной, а весь нижний блок (с колесами и фарами) уходил в сторону.

Дебют «Перестройки» состоялся на Парижском автосалоне 1988 года, где грузовик тут же получил медаль. Еще бы, ведь МАЗ-2000 обладал самым низким коэффициентом лобового сопротивления среди грузовиков не только в СССР, но и в Европе.

Двигателем «Перестройки» служил 6-цилиндровый оппозитный MAN D2866 мощностью 290 лошадиных сил, а за переключение 12-ступенчатой коробки (впервые в СССР) отвечал «джойстик».

«Перестройка» не прошла даром: ее главный конструктор Михаил Высоцкий продолжил работу над модульными автопоездами, которая вылилась в несколько концепт-траков, появившихся в 2000-е годы. Модульность до сих пор остается главной идеей-фикс минских конструкторов.

Проект микролитражного автомобиля, который по современной классификации можно было отнести к классу B, удивлял подчеркнутым вниманием к аэродинамике, интересными компоновочными решениями и ладным для конца 80-х дизайном. Но главным достижением машины осталось участие в Токийском автосалоне, где концепт получил награду. Зарубежные товарищи смотрели на «Компакт» с интересом и удивлением – от СССР такого прогресса не ожидали.

Стальной каркас кузова (весом всего 65 килограммов), навесные панели из стеклопластика, пневмоподвеска, вращающиеся передние сиденья, резиново-кордовый бензобак внутри силовой поперечины каркаса - конструкция НАМИ-0288 была даже интереснее внешнего вида. Правда, двигатель использовался банальный - МеМЗ-245 от «Таврии».

Раллийная «группа B» по-советски, или просто «Апельсин», – это гоночный автомобиль, созданный инженерами НАМИ в свободное от работы время. Пространственная трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от «шестерки», плюс кузовные панели, стилизованные под коктейль из Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4 и Ford RS200 – вот рецепт одного из самых ярких советских спорткаров 80-х. К сожалению, в 90-е «Апельсин» был порезан на куски и выброшен на свалку, как и многие другие уникальные машины Страны Советов.

По идее, «Апельсин» - это «Таврия» для ралли-рейдов. Только вот от «Таврии» в нем остались лишь половинки дверных проемов, половинки дверей, рамка лобового стекла, само стекло и задние фонари.

Проект 0290 - по сути хобби молодых конструкторов НАМИ. Работники института занимались «Апельсином» в свободное от основной работы время.

НАМИ-0290 получил широкую известность не только в СССР, но и за рубежом: о нем, например, писал крупнейший итальянский автоспортивный журнал Autosprint. Итальянцы даже прогнозировали дебют «Апельсина» в Дакаре 1991 года. Увы, не сложилось.

Дебютной гонкой «Апельсина» стал кросс в Дмитрове, а официальный дебют пришелся на слет-конкурс самодеятельного автостроения в Набережных Челнах в 1989 году, где машина завоевала один из высших призов.

Отсюда.

НАМИ-1 ~ 1925 ~

Его часто называют первым легковым автомобилем СССР, хотя НАМИ-1, получивший короткую путевку в жизнь благодаря мелкосерийной сборке, правильнее считать прототипом. Этот фаэтон – прообраз массовой легковушки для нужд молодой Советской республики. И для «первого блина» все получилось неплохо. Вызывает уважение, например, сам процесс разработки. Ведь НАМИ-1 не был лицензионной или, как чаще случалось, нелицензионной копией зарубежного аналога, а представлял собой пример творческого осмысления технических и инженерных трендов эпохи. Отсюда, к слову, и обвинения в копировании Tatra 11 (хребтовая рама) или Lancia Lambda (общий дизайн кузова).

Другой плюс НАМИ-1 – в изначальной приспособленности для эксплуатации в СССР. Отметим огромный 26-сантиметровый дорожный просвет, снаряженную массу чуть ли не в полтонны, обеспечивавшую хорошую проходимость по плохим дорогам, и простоту конструкции, выраженную, например, в отсутствии дифференциала, моторе воздушного охлаждения и полном отказе от контрольных приборов (на первых версиях модели). При хороших базовых качествах НАМИ-1 не хватало лишь лоска инженерной доводки. Именно это обстоятельство, равно как и сложности с подготовкой массового выпуска, встали на пути интересной машины. Автомобилизацию СССР решили начать с сотрудничества с заокеанским концерном Ford, а НАМИ-1, после нескольких сот выпущенных полукустарным способом экземпляров, переместился с дорог и улиц в музеи и запасники.

НАМИ-1 был разработан вскоре после образования СССР коллективом молодых инженеров под руководством Константина Андреевича Шарапова. Одним из создателей первого советского автомобиля был и легендарный «отец Победы» Андрей Липгарт.

Те, кто внимательно читал материал, посвященный редким открытым кузовам, без труда опознают в НАМИ-1 фаэтон.

Первоначально планировалось, что на московском заводе «Спартак» будут выпускать по 30 машин в месяц, но даже эти скромные планы реализовать не удалось.

Всего было выпущено 512 НАМИ-1, один из которых хранится в Политехническом музее в Москве. Иллюстрация Наиля Хуснутдинова.

ГАЗ «А-Аэро» ~ 1932 ~

По нынешним временам этот проект назвали бы защитой диссертации, нежели концепт-каром. Но вы только посмотрите на эти формы и соотнесите их с годом выпуска! В начале 30-х аэродинамика в автомобильной инженерии только вставала с колен и делала первые робкие шаги. И так приятно, что в этом поступательном движении есть и вклад отечественного таланта.

По сути, «А-Аэро» московского инженера Алексея Никитина представлял собой изысканный аэродинамический кузов, надетый на шасси стандартного ГАЗ-А. Машина получилась не просто необычной и привлекательной. Все главные красивости «Аэро», вроде интегрированных фар, закрытых задних арок и увеличенного киля, работали на снижение лобового сопротивления. Причем работали не только в теории, но и на практике. Во время испытаний «Аэро» концепт-кар, мягко говоря, удивил окружающих на четверть снизившимся расходом топлива и максимальной скоростью, выросшей почти на 30 километров в час по сравнению с базовым «газиком». Жаль, продолжения эта чудесная аэродинамическая история не получила. Сам же «А-Аэро» сгинул без следа.

Работа инженера Алексея Никитина, в ходе написания которой и был создан «А-Аэро», называлась «Исследования обтекаемости автомобиля» и была завершена в 1934 году.

Несмотря на футуристические формы, кузов этого ГАЗ был построен по старинке: деревянный каркас, обшитый стальным листом.

Со временем Алексей Осипович охладел к аэродинамике и увлекся… танками! Всю свою жизнь Никитин посвятил научной работе в сфере конструирования гусеничных машин, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, стал профессором, заведующим кафедрой МАДИ, был научным руководителем многих советских инженеров и конструкторов.

НАМИ-013 ~ 1950 ~

Это уже был концепт-кар без скидок и извинений. Его идейный вдохновитель – Юрий Долматовский, родной брат советского поэта Евгения Долматовского. Не только инженер, но и дизайнер, журналист и один из самых известных популяризаторов автомобиля в СССР, Юрий Аронович еще в конце 40-х задумался о плюсах вагонной компоновки. Именно при его участии и началась разработка первого в СССР легкового однообъемника.

Концепт-кар НАМИ-013, как сегодня любят повторять, опередил свое время. В самом деле! Заднемоторная компоновка, пять метров в длину, три ряда сидений и водитель, сидящий перед передней осью – это, как ни крути, прорыв. Увы, энтузиазм Долматовского, встретивший одобрение даже на страницах зарубежной автомобильной прессы, не нашел поддержки в вышестоящих инстанциях. Дальше единственного прототипа дело не пошло, да и тот утилизировали в 1954-м.

А еще через семь лет в США дебютировал заднеприводный, заднемоторный однообъемник Chevrolet Corvair Greenbrier, идеологически очень похожий на машину Долматовского.

Классический кадр, показывающий, насколько в машине Долматовского эффективнее использовано пространство. Ведь при том же размере салона НАМИ-013 заметно компактнее, чем ЗИМ, который мы включили в список 10 советских машин, достойных гордости.

НАМИ-013 - это не только космический дизайн, но и удивительная конструкция. Верхнее расположение впускных и нижнее – выпускных клапанов в двигателе, автоматическая трансмиссия НАМИ-ДК, радиатор в переднем бампере, бесступичные колеса…

Разгон до 100 километров в час занимал фантастически долгие 50 секунд! Если бы НАМИ-013 стал серийным, ему бы не избежать попадания в наш список самых медленных машин.

ЗИС-112 ~ 1951 ~

Опять же на чистый концепт-кар – как на продукт инженерной мысли, призванный вращать шестеренки технического прогресса, этот красавец не тянет. Перед нами «всего лишь» гоночный автомобиль на шасси ЗИС-110. Но даже на весьма специфических линейных гонках – в парных заездах длиной несколько сотен километров, которые устраивались на обычных шоссе, 112-й демонстрировал отнюдь не выдающиеся результаты. Зато на роль дрим-кара – тачки, утверждавшей если не превосходство социалистической индустрии над «загнивающим Западом», то хотя бы паритет сторон, автомобиль подходил идеально.

Детище Валентина Росткова несложно обвинить в подражании концептуальному Buick Le Sabre. Но две машины появились практически одновременно, и обе прекрасны по-своему. Зато в 112-м был истинно русский размах: почти шесть метров в длину, устрашающего вида циклопическая фара по центру, залихватские «усы», растущие из переднего обтекателя, и заходящие на мощные боковины передних крыльев. Это было круто! И не только по дизайну. В самой прокачанной версии рядный (!) восьмицилиндровый двигатель дрим-кара развивал без малого 200 лошадиных сил и, по рассказам современников, перемахивал за две сотни по максимальной скорости.

Да, ЗИС-112 был мощным и обтекаемым, но весил при этом как чугунный мост и из-за длиннющего рядного 8-цилиндрового мотора был столь же неповоротлив.

Колпак крыши был съемным и устанавливался в зависимости от погоды. Впервые на старт гонок автомобиль вышел в 1951 году и оставался в строю вплоть до конца 50-х.

«Белка» ~ 1955 ~

Потерпев неудачу с НАМИ-013, Юрий Долматовский не разочаровался в вагонной компоновке. И когда руководство Ирбитского мотоциклетного завода задумалось о выпуске на своих мощностях легкового автомобиля, руководство НАМИ вновь стало раскручивать идею компактного однообъемника.

Теперь он и впрямь был совсем компактным – в длину меньше 3,5 метров, а снаряженная масса – около полутонны. При этом микровэнчик, названный «Белкой», имел полноценный пятиместный салон, а его 700-кубовый мотоциклетный мотор выдавал всего 20 лошадиных сил. Однако учитывая низкую массу, этого вполне хватало для поездок по городу. Помимо прочего, «Белка» была изящна и по-хорошему футуристична – чего стоит только передняя часть кабины для доступа в салон, откидывавшаяся вперед. Однако неплохо продуманная с прицелом на серийное производство конструкция так и осталась концептом. Строить автомобили на Ирбите передумали, а второго шанса «Белке» не дали.

Для того, чтобы попасть за руль «Белки», надо было откинуть всю переднюю часть ее кузова.

Машину назвали «Белка» не из-за проворства или компактных размеров, а в память о городе, где построили этот автомобиль: Ирбит еще до революции славился пушными ярмарками. Иллюстрация Наиля Хуснутдинова.

Долматовский попытался переделать «Белку» в транспортер и предложить его военным. Военные не оценили.

МЗМА «Москвич-444» ~ 1958 ~

То, что первый «Запорожец», прозванный в народе «Горбатым», – это клон итальянской микролитражки FIAT, знают практически все. Но не многие в курсе, что в начале своего жизненного пути «Запор», вообще-то, считался «Москвичом».

Согласно первоначальному плану, «Горбатый» должен был встать на конвейер Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА), впоследствии более известного как АЗЛК. Именно для этой цели в Европе закупили несколько экземпляров популярного FIAT 600 – их разобрали, посмотрели что внутри и, скажем так, творчески переработали. Несмотря на изменившийся диаметр колес и косметические изменения во внешнем оформлении, всем было ясно, откуда торчат уши у этой «отечественной разработки».

В конечном счете, позаимствованная конструкция не принесла МЗМА счастья. По распоряжению сверху готовый концепт-проект городского «Москвича» со всей техдокументацией и ездовыми прототипами передали украинскому заводу «Коммунар» – общеизвестному родителю «Запора». А «Москвич» так и остался прототипом.

Главные внешние отличия «Москвича» от серийного «Запорожца» - иное решение передка и круглые вентиляционные решетки на задних крыльях.

В ходе превращения FIAT-600 в Москвич-444 диаметр колес увеличили с 12 до 13 дюймов из-за чего пришлось перекраивать все днище. Зато в итоге машина куда больше подходила для советских реалий.

Изначально под капотом «Москвича» стоял мотоциклетный двигатель МД-65 с ресурсом 30 тысяч километров до капремонта. К счастью, от столь ненадежной конструкции отказались. В итоге «Запор» получил оригинальный силовой агрегат, проектированием которого занимались в НАМИ.

«Юность» ЗИЛ-118 ~ 1960 ~

Один из самых красивых автомобилей, когда либо созданных в Союзе, – автобус «Юность» – можно назвать и гримасой социалистической экономики. Достаточно сказать, что этот автобус создавался на узлах и агрегатах правительственного лимузина ЗИЛ-111. Только представьте себе маршрутное такси или карету скорой помощи массой за четыре тонны да еще и с прожорливым бензиновым V8 под капотом. Абсурд!

Зато внешность «Юности» сделала бы честь и лучшим европейским кузовным ателье того времени. Футуристичный и свежий экстерьер микроавтобуса в советских реалиях казался почти откровением. Даже красавица «Волга» ГАЗ-21 – самый модный в то время автомобиль СССР – рядом с ЗИЛ-118 смотрелась приземленно и скромно.

Не в красоте, правда, счастье. Несмотря на свою стать, «Юность» была внеплановым, полуофициальным и, стало быть, не самым любимым ребенком ЗИЛа. Созданный практически на общественных началах, автобус вышел дорогим в производстве, накладным в эксплуатации (расход топлива превышал 25 литров на 100 километров), а главное, область его применения была слишком уж специфична. На полноценный городской или междугородний автобус он не тянул, а для микроавтобуса оказался слишком громоздким и тяжелым. Словом, даже несмотря на успех на «Автобусной неделе в Ницце» в 1967-м, где машина получила Гран-при, «Юность» так и осталась красивой и во многом прогрессивной конструкцией, которая в итоге оказалась никому не нужна.

«Юность» была создана по инициативе конструкторов без задания Совета министров СССР или Госплана. Этот факт во многом и определил не слишком счастливую судьбу автобуса.

Шасси «Юность» делила с лимузином ЗИЛ-111, пережившим в 1961 году рестайлинг, а семилитровый V8 взяли у грузовика Урал-375.

Два реанимобиля ЗИЛ-118А проходили испытания в «Склифе» в течение года, но по окончании тестов институт не смог выкупить автобусы из-за слишком высокой стоимости.

Для пассажиров предусматривались раздельные сиденья, индивидуальные светильники, радиоприемник с четырьмя динамиками, пепельницы, крючки для одежды, мощная вентиляция и отопитель. Кстати, за дизайн интерьера отвечала женщина - Татьяна Киселева.

По расчетам, для обеспечения рентабельности тираж автобуса должен был составлять минимум 2000 экземпляров в год. И заказы на «Юность» поступали даже из-за рубежа! Но так как директивы на создание серийного ЗИЛ-118 из Госплана не поступало, то и денег на строительство в бюджете предусмотрено не было.

С 1961 по 1967 годы было построено всего 20 ЗИЛ-118 первого поколения. В 1971 году внешность «Юности» омолодили в ходе рестайлинга, в 1974 автобус получил агрегаты от более современного лимузина ЗИЛ-114, а в 1975 - трехступенчатый «автомат» вместо двухступенчатого. Штучное производство продолжалось до 1994 года.

ВНИИТЭ ПТ ~ 1963 ~

Вы будете смеяться, но и после второго «облома» с однообъемным автомобилем Юрий Долматовский не сдался. Талантливый и упорный дизайнер решил наступить на грабли социалистического реализма в третий раз. И опять все начиналось как будто неплохо.

Абсолютно здравой идеей адаптации «моноспейса» под нужды такси Юрий Аронович заразил специалистов ВНИИТЭ (Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики). Взяв за основу опыт эксплуатации такси на базе обычной «Волги» ГАЗ-21 и методично устранив все ее врожденные недостатки, Долматовский представил проект Перспективного Такси.

Надо ли говорить, что это был однообъемник? Водитель сидел перед передней осью, а мотор находился рядом с ведущими колесами, то есть сзади. Кроме того, ВНИИЭТ ПТ получил еще и кузов из стеклопластика, перспективы которого в то время казались безграничными. Не менее революционной выглядела сдвижная дверь справа и огромный по меркам времени объем салона, в котором пассажиры могли сидеть, закинув ногу на ногу. К плюсам машины отнесем также прекрасную обзорность и удобство активной эксплуатации – например, очень важную для такси простоту мойки кузова и уборки салона. Наконец, 50-сильный «москвичевский» мотор обеспечивал вполне адекватные для городского такси 100 километров в час максималки. Увы, как и в предыдущих случаях, работу Долматовского похвалили, да и только.

Зато сегодня, глядя на специализированные Nissan NV200 Taxi, колесящие по улицам Нью-Йорка и Лондона, сложно не заметить целый ворох сходств «японца» с Перспективным Такси от ВНИИТЭ.

Уникальное концепт-такси удалось спасти от утилизации. Сейчас автомобиль можно увидеть в Государственном Военно-техническом музее в подмосковной Черноголовке.

Безумная аббревиатура расшифровывалась как «Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики Перспективное Такси».

ВНИИТЭ - не просто концепт: автомобиль прошел ходовые испытания на московских улицах и был рекомендован к мелкосерийному производству на ЕрАЗе.

Единственная сдвижная дверь по правому борту была очень широкой (740 миллиметров) и имела электропривод.

Согласитесь, даже сейчас в мире не очень много легковых машин, в которые так просто можно закатить детскую коляску.

Вагонная компоновка в случае аварии не оставляла водителю никаких шансов на спасение.

Двигатель располагался поперек, из-за чего для передачи момента на колеса пришлось применить оборачивающий угловой редуктор, с которого крутящий момент передавался при помощи карданного вала на второй угловой редуктор, установленный на картере дифференциала заднего моста.

«Москвич-408 Турист» ~ 1964 ~

От десятков и сотен заводских прототипов, которые не попали в нашу подборку, этот экспериментальный кабриолет отличается одной принципиальной вещью. Заказ на его изготовление поступил из-за рубежа. Согласно официальной версии, «Москвич-408» со съемной жесткой крышей разработали по просьбе европейского импортера советских автомобилей Scaldia Volga. Такой машиной фирма из Бельгии надеялась подогреть интерес к начавшемуся экспорту обычных 408-х.

Кабриолет из седана сделали самым простым способом – срезав все лишнее. К счастью, «обескрышиванием» подопытных дело не ограничилось. Был усилен кузов, убраны лишние задние двери, а передние лишили рамок. Более того, один из двух построенных прототипов получил алюминиевые кузовные панели и даже мотор с системой впрыска топлива. Но главное, конечно, дизайн. «Москвич-408» и сам по себе слыл автомобилем импозантным, а «Турист» – это вообще чистый секс. Один из самых элегантных автомобилей СССР, увы, так и не удостоившийся чести серийного производства.

Чтобы и без того не самый жесткий кузов 408-го не развалился, лишившись крыши, днище «Туриста» получило Х-образный усилитель.

Главным минусом московского кабриолета было отсутствие мягкого верха. Так что, строго говоря, это был и не кабриолет вовсе, а практически «спидстер».

К сожалению, ни один из построенных прототипов до наших дней не дожил. Остается надеяться, что кто-нибудь построит реплику этого невероятно красивого автомобиля.

Интерьер «Москвича» был под стать экстерьеру - в качестве обшивки использовался красный кожзаменитель, а вот передняя панель была покрашена в цвет кузова.

Коллектив конструкторов возле своего детища. Им есть, чем гордиться!

ВАЗ-Э1101 ~ 1972 ~

С конвейера Тольяттинского гиганта не скатились еще первые «копейки», а конструкторы ВАЗа уже думали наперед. В конце 60-х стало ясно – автомобильная Европа уверенно пересаживается на передний привод. В этом смысле FIAT-124 классической компоновки, выбранный в качестве прообраза ВАЗ-2101, находился в числе отстающих. Вот почему перспективную микролитражку вазовцы видели не только переднемоторной, но и переднеприводной!

Компактный «ВАЗ-Э1101», не иначе как за пронзительно-жалостливый взгляд передних фар прозванный «Чебурашкой», создавался исключительно внутренними силами ВАЗа и без участия иностранных специалистов. Хотя, судя по эскизам, дизайнеры вдохновлялись стилем Austin Mini, Autobianchi A112, Honda N600. Но важнее другое – почти всё вазовцам пришлось создавать с нуля. Не только кузов, но и мотор (0,9 литра с отдачей в 50 лошадиных сил), и коробку передач (четырехступенчатую). Проект трепыхался долго. «Чебурашка» дожил не только до стадии ездового прототипа, но даже до обновленного кузова. Рестайлинг для концепт-кара – это было в духе советского долгостроя. Однако до конвейера дело так и не дошло.

Несмотря на то, что «Чебурашка» так и не стал серийной «Ладой», наработки по проекту не пропали даром. Третий прототип Э1101 был отправлен в Запорожье, где использовался при создании «Таврии».

ВАЗ 1801 «Пони» ~ 1979 ~

Оригинальное решение неоригинальной идеи. Легкий открытый автомобильчик – хотите, назовите его багги, хотите – гольф-каром, разработанный к Олимпиаде-80, выделялся и симпатичной внешностью, и нетривиальными инженерными решениями. Достаточно сказать, что «Пони» был электрокаром! Никель-цинковых батарей, весом по 180 килограммов каждая, у ВАЗ-1801 было две. Одна располагалась в переднем блоке, другая - в заднем. Запас хода составлял 110-120 километров при движении на скорости 40 километров в час. Но в итоге этот завсегдатай советских автосалонов привычно остался лишь интересным проектом.

«Пони» напоминает Mini Moke, и это неслучайно: в 1969 году «вазовцы» одолжили у АЗЛК британский автороллер для испытаний. Главный конструктор ВАЗа Евгений Башинджагян влюбился в британский автомобиль и использовал его для передвижений по заводу.

Главным дизайнером «Пони» был Юрий Верещагин - автор внешнего вида «Оки». Конструктором - Владимир Барановский, всю свою жизнь занимавшийся в Тольятти электромобилями.

«Пони» так и не суждено было обслуживать Олимпиаду, ведь ходовые образцы были построены лишь в 1979 году, когда до Олимпиады оставалось меньше года, и времени на испытания и налаживания производства уже не было.

Первые испытания электромобиля состоялись в коридоре конструкторского бюро. Причем создатели «Пони» не только прокатились на своем детище, но и устроили ДТП. Из-за сбоя преобразователя машина сама разогналась до максимальной скорости и врезалась в колонну здания.

«Охта» НАМИ ~ 1987 ~

Созданная мастерами-самоделкиными Геннадием Хаиновым и Дмитрием Парфеновым, «Охта» это не просто роскошный аэродинамический кузов, но и ровный пол в салоне, активный спойлер, а главное – проводка по общей шине обмена данными. Для конца 80-х мультиплекс – фантастика в квадрате! Правда, по технике ничего сверх-уникального не было – агрегаты тут использовались от вазовской «восьмерки».

Трудно поверить, но кузов этого «звездолета» скрывает ходовую и агрегаты от ВАЗ-2108.

Несмотря на аббревиатуру НАМИ в названии, «Охту» построили не в Москве. Благодарить стоит дочернюю структуру НАМИ с длиннющим названием: Ленинградская лаборатория перспективного макетирования легковых автомобилей от НАМИ.

Обводы «Охты» - не прихоть дизайнеров, а результат продувки масштабных моделей концепта в аэродинамической трубе питерского Политехнического института имени Калинина.

Максимальная вместимость концепта - семь мест. При этом сиденья второго и третьего рядов выполнены съемными, а передние можно развернуть на 180 градусов. Задний диван складывается в удобный столик.

Так «Охта» выглядит сейчас. «Ушатать» концепт-кар - это по-нашему!

МАЗ-2000 «Перестройка» ~ 1988 ~

Один из немногих в СССР концепт-грузовиков. И, наверное, единственный носитель реально передовой концепции. Броский дизайн «Перестройки» – это одно, но оригинальная модульная компоновка автопоезда, с наборными в зависимости от требуемой грузоподъемности моторизованными тележками, совсем другое. На пороге 90-х оно казалось решением из будущего. Время показало, что «Перестройка», как и ее модульные тележки, – дело прекрасного далека.

Всего было построено два концепт-трака. Сейчас МАЗ-2000 украшает главную проходную МАЗа.

Грузовик состоял из трех модулей: кабина, тяговый модуль и прицеп. В зависимости от ситуации их можно было комбинировать практически как угодно, меняя длину и грузоподъемность автопоезда. При повороте руля кабина оставалась неподвижной, а весь нижний блок (с колесами и фарами) уходил в сторону.

Дебют «Перестройки» состоялся на Парижском автосалоне 1988 года, где грузовик тут же получил медаль. Еще бы, ведь МАЗ-2000 обладал самым низким коэффициентом лобового сопротивления среди грузовиков не только в СССР, но и в Европе.

Двигателем «Перестройки» служил 6-цилиндровый оппозитный MAN D2866 мощностью 290 лошадиных сил, а за переключение 12-ступенчатой коробки (впервые в СССР) отвечал «джойстик».

«Перестройка» не прошла даром: ее главный конструктор Михаил Высоцкий продолжил работу над модульными автопоездами, которая вылилась в несколько концепт-траков, появившихся в 2000-е годы. Модульность до сих пор остается главной идеей-фикс минских конструкторов.

НАМИ-0288 Компакт ~ 1988 ~

Проект микролитражного автомобиля, который по современной классификации можно было отнести к классу B, удивлял подчеркнутым вниманием к аэродинамике, интересными компоновочными решениями и ладным для конца 80-х дизайном. Но главным достижением машины осталось участие в Токийском автосалоне, где концепт получил награду. Зарубежные товарищи смотрели на «Компакт» с интересом и удивлением – от СССР такого прогресса не ожидали.

Стальной каркас кузова (весом всего 65 килограммов), навесные панели из стеклопластика, пневмоподвеска, вращающиеся передние сиденья, резиново-кордовый бензобак внутри силовой поперечины каркаса - конструкция НАМИ-0288 была даже интереснее внешнего вида. Правда, двигатель использовался банальный - МеМЗ-245 от «Таврии».

«Апельсин» НАМИ-0290 ~ 1988 ~

Раллийная «группа B» по-советски, или просто «Апельсин», – это гоночный автомобиль, созданный инженерами НАМИ в свободное от работы время. Пространственная трубчатая рама, форсированный 1,5-литровый мотор от «шестерки», плюс кузовные панели, стилизованные под коктейль из Peugeot 205 T16, Lancia Delta S4 и Ford RS200 – вот рецепт одного из самых ярких советских спорткаров 80-х. К сожалению, в 90-е «Апельсин» был порезан на куски и выброшен на свалку, как и многие другие уникальные машины Страны Советов.

По идее, «Апельсин» - это «Таврия» для ралли-рейдов. Только вот от «Таврии» в нем остались лишь половинки дверных проемов, половинки дверей, рамка лобового стекла, само стекло и задние фонари.

Проект 0290 - по сути хобби молодых конструкторов НАМИ. Работники института занимались «Апельсином» в свободное от основной работы время.

НАМИ-0290 получил широкую известность не только в СССР, но и за рубежом: о нем, например, писал крупнейший итальянский автоспортивный журнал Autosprint. Итальянцы даже прогнозировали дебют «Апельсина» в Дакаре 1991 года. Увы, не сложилось.

Дебютной гонкой «Апельсина» стал кросс в Дмитрове, а официальный дебют пришелся на слет-конкурс самодеятельного автостроения в Набережных Челнах в 1989 году, где машина завоевала один из высших призов.

Отсюда.

Какой концепт самый-самый?

НАМИ-1

1

1.8%

ГАЗ «А-Аэро»

1

1.8%

НАМИ-013

1

1.8%

ЗИС-112

1

1.8%

«Белка»

0

0.0%

МЗМА «Москвич-444»

0

0.0%

«Юность» ЗИЛ-118

5

8.9%

ВНИИТЭ ПТ

1

1.8%

«Москвич-408 Турист»

9

16.1%

ВАЗ-Э1101

0

0.0%

ВАЗ-1801 «Пони»

1

1.8%

«Охта» НАМИ

1

1.8%

МАЗ-2000 «Перестройка»

21

37.5%

НАМИ-0288 Компакт

1

1.8%

«Апельсин» НАМИ-0290

13

23.2%

проголосовало 56 пользователей